学生時代に読んで感銘を受けた『君に友だちはいらない』を再読してメモ

パラダイム・シフトは何によって起こるか

- パラダイム・シフトは何か決定的な出来事によって引き起こされるものではなく、単に世代交代によって起こる。

天動説が棄てられ、地動説が受け容れられたのは、天動説の支持者が論破されたからではなかった。

主流をなしていた天動説支持者のほとんどは「地球が世界の中心である」ということを最期まで心の底から信じて、この世を去っていったのだ。

それならばどうして、天動説はあるときから見捨てられたのか。クーンは研究の結果、その理由を「世代が入れ替わったこと」だと喝破した。

天動説の支持者のほとんどが死に絶えて、新しい世代のほとんどの人が「天動説なんて非科学的な考え方を支持するヤツは、頭がおかしいんじゃね?」と思うようになったからなのだ。

そうやって、天動説は天文学の世界から消え去っていったのである。

古いパラダイムを信じている前の世代を説得して意見を変えさせるのは、不可能であるし、それに労力を注ぐのは時間の無駄だということだ。

- いつの時代もパラダイム・シフトは新人から起こる

世の中を変えるのは、いつの時代も、世界のどこであっても、古いパラダイムや価値観にとらわれていない新人である。

新しいパラダイムが必要になっているというのは、これまでの価値観が役に立たない状況となっているからにほかならない。

まったく前例が通用しない状況のなかで、新たな環境にいち早く適応し、生き残っていくのは、常に若い世代なのである。

新しいパラダイムはチームで引き起こす

新しい価値観も、新しいパラダイムも、ひとりだけの力では世の中に広めていくことは難しい。

自分とビジョンを共有し、その実現に向けて行動する仲間を見つけ出して、初めてスタートラインに立つことができる。

- 圧倒的個人という歴史は後世作られるもの

歴史というのは後世「作られる」ものであることから、えてしてひとりの天才がすべてを達成したかのように語り継がれることが少なくない。

スティーブ・ジョブズが創業したアップルも、二人のスティーブが作り上げたかのように喧伝されているが、キーマンは別にいる。 アップルの黎明期に3人目の社員としてマイク・マークラというインテルでマーケティングの仕事に従事していた人物が加わり、彼がバンク・オブ・アメリカから貸付枠を得るなど実務面を取り仕切ったからこそ、スタートアップ当初から成功することができたのである。

Weak Ties (弱いつながり)

- 自分の持っているリソースやバックグラウンドと全く異なる人と繋がった方が大きな価値が生まれる

自分がこれまで所属してきたネットワークと、重なる部分が少ないネットワークのことだ。

より簡単に言えば「自分のことを知らない人たち」ばかりがいるネットワークのほうが、自分にとって価値が高いということである。

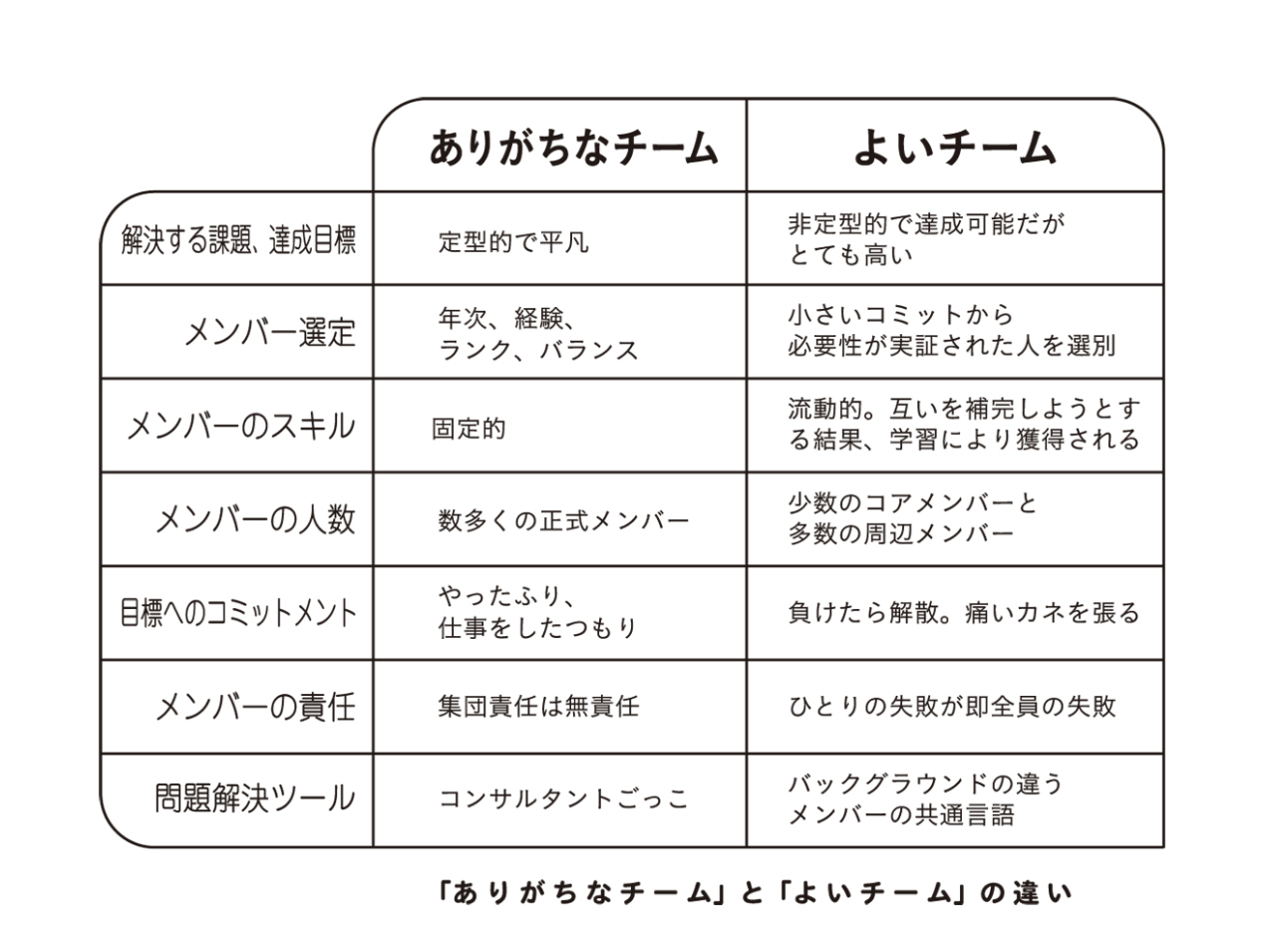

良いチームとは何か

- 良いチームは以下の5つの条件を満たす事が多い

- 少人数である

- メンバーが互いに補完的なスキルを有する

- 共通の目的とその達成に責任を持つ

- 問題解決のためのアプローチの方法を共有している

- メンバーの相互責任がある

- チームメンバーを選ぶ際は「まず小さく関わってもらって、その人の必要性を検証する」べし

良いチームの構成メンバー

メンバーが流動的に以下の5つの役割を担っているチームが理想

- 勇者

- ビジョンをぶち上げるリーダー

- ビジョンの実現こそが自分の使命であるという強い確信だけは持っている

- 危機的状況でも諦めることなく、突発的なアイディアを出して切り抜ける

- 非論理的な勘による決断を好む

- リスクを取ることをいとわない

- 魔法使い

- 勇者のメンター的存在

- 勇者が迷ったりした時に正しい方向性を指し示す知性と経験を持っている

- 勇者が知らない外の世界に連れて行く力がある

- エルフ

- ハイスペック

- 頭の回転が速く、客観的分析ができる

- リーダーがぶちあげたビジョンに対してそれを実現するために何が必要でいつまでにどんなことを達成する必要があるかを計算する

- ビジネスの番頭役

- ドワーフ

- リーダーのビジョンに熱狂的な忠誠心を持ち、チームの持つビジョンの実現に向けて力強く行動する

- チームを俯瞰的に把握して、組織の秩序を自らが率先してつくり上げる。

- 無茶な状況でもどうにかしてつじつまを合わせてプロジェクトを軌道に乗せていく

- トリックスター

- 既存のルールにとらわれず、新たな気づきをチームにもたらす

- 自分たちと異なるものとのつながりを作る

- トラブルを起こすこともあるが、チームに非連続な変化をもたらす

失敗事例は語られない

- 思い描いたかっこいい戦略通りに事業が進むことは少ない

ホンダがアメリカのバイク市場に参入して成功した事例はビジネススクールの教科書では次のように語られている。

「それまでアメリカのバイク市場は、ハーレーダビッドソンが独占していた。同社のバイクは趣味性が高く、オートバイを愛する男たちに熱烈な支持を受けていた。その市場に乗り込むにあたり、ホンダは同じ土俵で闘うのではなくて、〝気軽に乗れる機能性の高い実用的な乗り物〟として自社のバイクを位置づけることにした。そのリポジショニング戦略がうまく行って、ハーレーほかのアメリカンバイクのメーカーの市場を大幅に奪ったのである」

ところが実際の話はだいぶ違ったようだ。

当時ホンダの北米進出を担った関係者はあるインタビューで「戦略なんかはまったくありませんでしたよ」と言ったのである。 ホンダは当初、ハーレーに対抗して大型バイクを北米で売ろうと考えていたのだが、1ヵ月で数台しか売れない。 バイクのディーラーにもまったく相手にされず困り果てていたところ、たまたま外回りで訪れたショッピングセンターの「シアーズ」の担当者が、ホンダの営業マンが乗っていたスーパーカブを見て、「そっちの小さいバイクだったら売ってもいいよ」ともちかけたのだ。

数年後、ホンダはアメリカ市場を席巻することになるのだが、そのきっかけをもたらしたのは正規のバイクディーラーではなくスーパーの担当者であり、商品もアメリカ人に売れるとは思っていなかった小型バイクだったのである。

身銭を切る

ある会社では、その経営メンバー全員に「その人にとって失ったらかなり痛い額の金」を出資させることからプロジェクトをスタートさせたことがあった。

その会社の技術担当で、「モーニング娘。」の大ファンだったある人物は、ライブやイベントなどに使っていた多額の金を、泣く泣く自分の会社に出資した。

そうすると経営ミーティングのときに、ちょっとでも考えが足りない案を出したメンバーがいた場合、他のメンバー全員が「オレの出資した金を無駄にする気か?」と本気でブチ切れるようになる。

技術担当も「『モー娘。』に使う予定だった金を出したんだから、無駄遣いはしたくない」と技術投資の効率を数十パーセントも改善した。このように「痛い金」を張らせることで、必然的に会議には緊張感がもたらされ、全員が「自分の人生がかかっている」と認識し、プロジェクトの成功が自己の成功と同一のものとなるのである。